В 1975-1976 годах компания Lockheed Aircraft выиграла конкурс на разработку секретного проекта, известного как XST (Experimental Stealth Technology). Первый самолёт, оснащённый турбореактивными двигателями General Electric CJ610, поднялся в воздух в декабре 1977 года с базы Грум-Лейк в штате Невада.

Для отработки различных вариантов экспериментальной технологии были созданы два уменьшенных опытных образца самолёта. Однако в 1978 и 1980 годах оба они потерпели катастрофы. Несмотря на это, многообещающие результаты испытаний привели к разработке двух опытных полномасштабных машин YF-117A-LO. За ними последовали 57 серийных самолётов F-117A.

F-117A был объявлен действующим в 1983 году. Чтобы сохранить секретность программы, самолёт взлетел только ночью с секретной базы в Тонопа. Только в конце 1989 года, когда программа была окончательно рассекречена, он начал совершать дневные полёты.

Самолёты F-117А, получившие красноречивое прозвище "Воблин Гоблин", больше соответствовали прозвищу своих пилотов "Блэк Джет". Официально они назывались "Найт Хоук".

Первая из этих машин была использована в декабре 1989 года в одной из фаз операции "Джаст Коз", проводимой США для перевозки панамского генерала Мануэля Норьеги. Следующим важным событием стало участие в конфликте в Персидском заливе, когда 17 января 1991 года один из этих самолётов нанес первый бомбовый удар в операции "Буря в пустыне".

Для отработки различных вариантов экспериментальной технологии были созданы два уменьшенных опытных образца самолёта. Однако в 1978 и 1980 годах оба они потерпели катастрофы. Несмотря на это, многообещающие результаты испытаний привели к разработке двух опытных полномасштабных машин YF-117A-LO. За ними последовали 57 серийных самолётов F-117A.

F-117A был объявлен действующим в 1983 году. Чтобы сохранить секретность программы, самолёт взлетел только ночью с секретной базы в Тонопа. Только в конце 1989 года, когда программа была окончательно рассекречена, он начал совершать дневные полёты.

Самолёты F-117А, получившие красноречивое прозвище "Воблин Гоблин", больше соответствовали прозвищу своих пилотов "Блэк Джет". Официально они назывались "Найт Хоук".

Первая из этих машин была использована в декабре 1989 года в одной из фаз операции "Джаст Коз", проводимой США для перевозки панамского генерала Мануэля Норьеги. Следующим важным событием стало участие в конфликте в Персидском заливе, когда 17 января 1991 года один из этих самолётов нанес первый бомбовый удар в операции "Буря в пустыне".

F-117 — это специализированный тактический ударный самолёт, созданный для ночных высокоточных атак особо важных целей в ходе автономных одиночных вылетов. Он также может применяться для тактической радиоэлектронной разведки районов, которые защищены средствами ПВО противника.

F-117 значительно отличается от своих предшественников. Во-первых, он оснащён высокоточным оружием вместо обычного ракетно-бомбового. Во-вторых, его способность выживать в зоне действия ПВО достигается не только благодаря бронезащите, но и благодаря высокой скрытности полёта.

F-117 значительно отличается от своих предшественников. Во-первых, он оснащён высокоточным оружием вместо обычного ракетно-бомбового. Во-вторых, его способность выживать в зоне действия ПВО достигается не только благодаря бронезащите, но и благодаря высокой скрытности полёта.

F-117, который впервые поднялся в воздух в 1981 году, долгое время оставался в секрете. Причиной тому были его новые, малоотражающие обводы корпуса, которые представляли собой главный секрет самолёта. Лишь 21 апреля 1990 года его впервые показали публике.

Малая заметность F-117 обеспечивает ему возможность летать над территорией, прикрытой средствами ПВО противника, на более высокой высоте. Это повышает осведомленность летчика о тактической обстановке, облегчает поиск наземных целей на больших расстояниях и позволяет бомбам падать более отвесно, что, в свою очередь, повышает точность бомбометания и увеличивает проникающую способность боеприпасов.

Кроме того, возможность летать не на предельно малой высоте также увеличивает эффективность лазерной подсветки цели для собственных управляемых бомб. По свидетельствам очевидцев, видевших полёты F-117A в 1990 году, обычно самолёт осуществляет крейсерский полёт на высоте от 6100 до 7600 метров, а затем снижается до высоты от 600 до 1525 метров для повышения точности бомбометания. Бомбометание осуществляется с горизонтального полёта, а его точность составляет около одного метра.

Кроме того, возможность летать не на предельно малой высоте также увеличивает эффективность лазерной подсветки цели для собственных управляемых бомб. По свидетельствам очевидцев, видевших полёты F-117A в 1990 году, обычно самолёт осуществляет крейсерский полёт на высоте от 6100 до 7600 метров, а затем снижается до высоты от 600 до 1525 метров для повышения точности бомбометания. Бомбометание осуществляется с горизонтального полёта, а его точность составляет около одного метра.

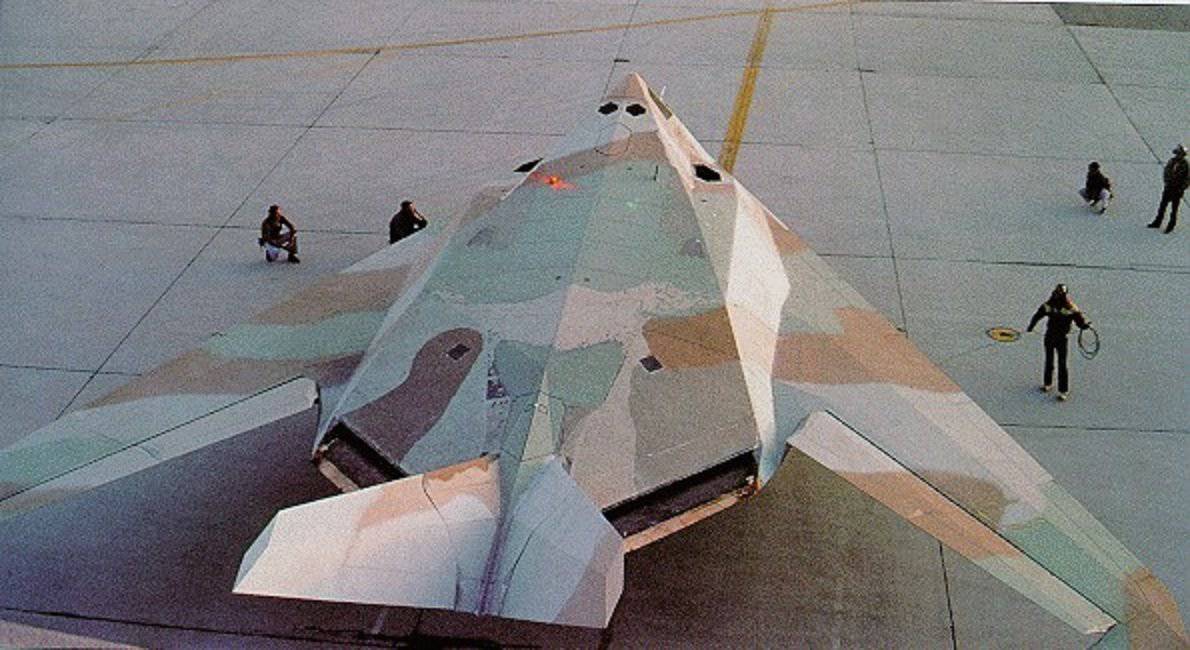

F-117 — это самолёт с низкорасположенным крылом, V-образным оперением и двигателями, воздухозаборники которых расположены над крылом. В конструкции широко применяются фасеточные формы, что способствует значительному снижению радиолокационной заметности (на 90%). Особенно это касается фюзеляжа, который имеет необычную пирамидальную форму.

Фонарь кабины пилота открывается вверх и представляет собой цельную конструкцию. Пять панелей остекления имеют многослойное электропроводящее покрытие, содержащее золото, что помогает защитить от радиолокационного облучения оборудование и снаряжение пилота. Крыло имеет большую стреловидность, трапециевидную форму и скошенные фасеточные законцовки. Конструкция крыла — двухлонжеронная.

Фонарь кабины пилота открывается вверх и представляет собой цельную конструкцию. Пять панелей остекления имеют многослойное электропроводящее покрытие, содержащее золото, что помогает защитить от радиолокационного облучения оборудование и снаряжение пилота. Крыло имеет большую стреловидность, трапециевидную форму и скошенные фасеточные законцовки. Конструкция крыла — двухлонжеронная.

Кабина одноместная, и из неё можно увидеть только переднюю часть самолёта. За кабиной, на верхней части фюзеляжа, расположен приёмник системы дозаправки топливом в полёте. Ночью его подсвечивает фара, которая находится в выступе над кабиной пилота.

Из-за особенностей конструкции самолёт неустойчив по тангажу и рысканию, поэтому в нём используется сложная система искусственной устойчивости. С 1991 года по программе ОСПР на самолёте устанавливается автомат тяги.

Система воздушных сигналов состоит из четырёх ПВД на фасеточных штангах, расположенных в носовой части машины. Датчики угла атаки убираются. Автопилот обеспечивает полёт по заранее заданному маршруту. Автомат тяги позволяет самолёту выйти на рубеж применения оружия с точностью до нескольких секунд.

Также на самолёте установлена оптоэлектронная система навигации, обнаружения и сопровождения целей.

Из-за особенностей конструкции самолёт неустойчив по тангажу и рысканию, поэтому в нём используется сложная система искусственной устойчивости. С 1991 года по программе ОСПР на самолёте устанавливается автомат тяги.

Система воздушных сигналов состоит из четырёх ПВД на фасеточных штангах, расположенных в носовой части машины. Датчики угла атаки убираются. Автопилот обеспечивает полёт по заранее заданному маршруту. Автомат тяги позволяет самолёту выйти на рубеж применения оружия с точностью до нескольких секунд.

Также на самолёте установлена оптоэлектронная система навигации, обнаружения и сопровождения целей.

Первые масштабные операции с участием F-117 были проведены во время войны с Ираком в 1991 году. Самолёты совершили 1271 вылет и сбросили 2000 тонн бомб с лазерным наведением. Генерал-лейтенант Ч. Горнер, командующий ВВС многонациональных сил в зоне Персидского залива, заявил, что малозаметные самолёты, такие как F-117A и В-2, и в будущем будут незаменимы в локальных чрезвычайных конфликтах.

Со времён Второй мировой войны основным инструментом обнаружения самолётов стал радиолокатор. До сих пор он не имеет себе равных по дальности действия и возможности применения в любую погоду.

Почти одновременно с появлением первых радиолокационных станций (РЛС) возникли и средства радиоэлектронного противодействия (РЭП), которые создавали помехи в их работе. В тот же период начались попытки уменьшить радиолокационную заметность военной техники.

В 1944 году немцы начали использовать радиопоглощающие материалы (РПМ) для покрытия шнорхелей (устройств для работы дизелей под водой) и перископов своих подводных лодок.

Согласно некоторым данным, в Германии в 1945 году был создан один из первых самолётов с использованием РПМ — реактивный истребитель «Хортен» Но.IX («Гота» Go.229). На серийных образцах этого «летающего крыла» планировалось использовать фанерную обшивку, пропитанную специальным клеевым составом с древесным углём и опилками. В чрезвычайную оборонную программу фашистской Германии было включено производство 20 таких машин. Однако катастрофа единственного опытного образца и крах Третьего рейха остановили эти работы.

Почти одновременно с появлением первых радиолокационных станций (РЛС) возникли и средства радиоэлектронного противодействия (РЭП), которые создавали помехи в их работе. В тот же период начались попытки уменьшить радиолокационную заметность военной техники.

В 1944 году немцы начали использовать радиопоглощающие материалы (РПМ) для покрытия шнорхелей (устройств для работы дизелей под водой) и перископов своих подводных лодок.

Согласно некоторым данным, в Германии в 1945 году был создан один из первых самолётов с использованием РПМ — реактивный истребитель «Хортен» Но.IX («Гота» Go.229). На серийных образцах этого «летающего крыла» планировалось использовать фанерную обшивку, пропитанную специальным клеевым составом с древесным углём и опилками. В чрезвычайную оборонную программу фашистской Германии было включено производство 20 таких машин. Однако катастрофа единственного опытного образца и крах Третьего рейха остановили эти работы.

«Келли» Джонсон (Clarencel «Kelly» Jonson)

В первые послевоенные годы авиация развивалась настолько стремительно, что радиолокационная техника не успевала за ней. Поэтому задача снижения радиолокационной заметности самолётов стала не такой важной.

Тем не менее, определённые работы в этом направлении всё же проводились. Например, при создании высотного разведывательного самолёта «Локхид» U-2 выдающийся американский авиаконструктор «Келли» Джонсон стремился уменьшить его габариты, чтобы сделать его менее заметным для радаров противника.

В СССР также проводились исследования по снижению радиолокационной заметности с использованием специальных радиопоглощающих структур и материалов. В частности, в ОКБ В.М. Мясищева рассматривались способы уменьшения эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) стратегического бомбардировщика ЗМ.

Тем не менее, определённые работы в этом направлении всё же проводились. Например, при создании высотного разведывательного самолёта «Локхид» U-2 выдающийся американский авиаконструктор «Келли» Джонсон стремился уменьшить его габариты, чтобы сделать его менее заметным для радаров противника.

В СССР также проводились исследования по снижению радиолокационной заметности с использованием специальных радиопоглощающих структур и материалов. В частности, в ОКБ В.М. Мясищева рассматривались способы уменьшения эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) стратегического бомбардировщика ЗМ.

К концу 1950-х годов, когда в СССР и США появились зенитные ракетные комплексы, оснащённые мощными радиолокационными станциями и высотными ракетами, вопрос уменьшения радиолокационной заметности летательных аппаратов вновь стал актуальным. В то время основным способом избежать обнаружения локаторами противника считался уход на малые и предельно малые высоты. Однако это приводило к перерасходу топлива, увеличению утомляемости экипажа и снижению боевых возможностей.

Таким образом, была сформулирована ключевая идея создания ударного самолёта малой заметности: он должен был летать над территорией, прикрытой средствами ПВО, на средней и большой высоте. Это позволяло улучшить осведомлённость экипажа о тактической обстановке, облегчить поиск наземных целей на большой дальности и обеспечить более отвесную траекторию падения бомб. В результате повышалась точность бомбометания и увеличивалась проникающая способность боеприпасов.

Полёты на средней высоте также способствовали повышению эффективности лазерной подсветки цели для собственных управляемых средств поражения. При бомбометании с малых высот быстрое угловое перемещение самолёта относительно цели и её затенение складками местности затрудняли лазерную подсветку.

Таким образом, была сформулирована ключевая идея создания ударного самолёта малой заметности: он должен был летать над территорией, прикрытой средствами ПВО, на средней и большой высоте. Это позволяло улучшить осведомлённость экипажа о тактической обстановке, облегчить поиск наземных целей на большой дальности и обеспечить более отвесную траекторию падения бомб. В результате повышалась точность бомбометания и увеличивалась проникающая способность боеприпасов.

Полёты на средней высоте также способствовали повышению эффективности лазерной подсветки цели для собственных управляемых средств поражения. При бомбометании с малых высот быстрое угловое перемещение самолёта относительно цели и её затенение складками местности затрудняли лазерную подсветку.

Первой серьёзной попыткой уменьшить ЭПР стала программа высотного сверхзвукового разведчика «Локхид» SR-71, разработанного под руководством того же Джонсона. Компоновка этого самолёта была продиктована в основном аэродинамическими требованиями, однако её особенности, такие как форма поперечного сечения фюзеляжа и гондол двигателей, их плавное соединение с крылом и небольшие отклонённые внутрь кили, также способствовали снижению ЭПР.

Фирма «Локхид» разработала специальную радиопоглощающую шиповидную внутреннюю конструкцию с пластиковым сотовым заполнителем, которая была применена в боковых наплывах, носках крыла и элевонах исходного варианта самолёта, получившего обозначение А-12. На основе этого варианта был создан SR-71, впервые поднявшийся в воздух 22 декабря 1964 года. В конструкции носков крыла и элевонов SR-71 радиопоглощающий материал остался прежним.

SR-71 был покрыт специальной краской с высокой теплоизлучательной способностью, что позволило снизить температуру обшивки в крейсерском высотном полёте. Изготовленная на ферритовой основе, эта краска также уменьшала РЛ-заметность самолёта за счёт более равномерного отражения электромагнитных волн.

ЭПР самолётов А-12 и SR-71 была значительно меньше, чем у U-2, а разработанный позднее ДПЛА D-21, запускавшийся с SR-71 и бомбардировщика В-52, обладал ещё меньшей заметностью. Поздние варианты U-2 (U-2R и TR-1) также были покрыты ферритовой краской.

Фирма «Локхид» разработала специальную радиопоглощающую шиповидную внутреннюю конструкцию с пластиковым сотовым заполнителем, которая была применена в боковых наплывах, носках крыла и элевонах исходного варианта самолёта, получившего обозначение А-12. На основе этого варианта был создан SR-71, впервые поднявшийся в воздух 22 декабря 1964 года. В конструкции носков крыла и элевонов SR-71 радиопоглощающий материал остался прежним.

SR-71 был покрыт специальной краской с высокой теплоизлучательной способностью, что позволило снизить температуру обшивки в крейсерском высотном полёте. Изготовленная на ферритовой основе, эта краска также уменьшала РЛ-заметность самолёта за счёт более равномерного отражения электромагнитных волн.

ЭПР самолётов А-12 и SR-71 была значительно меньше, чем у U-2, а разработанный позднее ДПЛА D-21, запускавшийся с SR-71 и бомбардировщика В-52, обладал ещё меньшей заметностью. Поздние варианты U-2 (U-2R и TR-1) также были покрыты ферритовой краской.

SR-71B Blackbird в тренировочном полёте

Lockheed U-2

SR-71 и U-2 обычно относят к первому поколению малозаметных самолётов. F-117A считается представителем второго поколения. Его созданию предшествовали длительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые велись в США с 1965 года.

Стимулом для этих работ стало появление в Советском Союзе ЗРК С-75 и С-125, которые продемонстрировали неожиданно высокую эффективность во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Надежды американцев на бортовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭП) не оправдались — ЗРК быстро совершенствовались, а контейнеры с аппаратурой «съедали» часть боевой нагрузки самолётов.

В 1972-1973 годах в США испытали выполненный в основном из пластика четырёхместный гражданский поршневой самолёт «Игл», построенный фирмой «Уиндекер». Его дальнейшее развитие — опытный самолёт YE-5A — имел обшивку из стеклопластика и внутреннюю конструкцию, в которой были применены радиопоглощающие материалы (РПМ). Испытания прошли успешно, и в 1973 году ВВС США совместно с Управлением перспективных исследований министерства обороны (DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency) приступили к секретным углублённым проектным исследованиям, направленным на создание реактивного малозаметного боевого самолёта. Ведущим авиационным концернам было направлено специальное задание, на которое откликнулись «Боинг», «Грумман», «LTV», «Макдоннелл-Дуглас» и «Нортроп».

Стимулом для этих работ стало появление в Советском Союзе ЗРК С-75 и С-125, которые продемонстрировали неожиданно высокую эффективность во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Надежды американцев на бортовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭП) не оправдались — ЗРК быстро совершенствовались, а контейнеры с аппаратурой «съедали» часть боевой нагрузки самолётов.

В 1972-1973 годах в США испытали выполненный в основном из пластика четырёхместный гражданский поршневой самолёт «Игл», построенный фирмой «Уиндекер». Его дальнейшее развитие — опытный самолёт YE-5A — имел обшивку из стеклопластика и внутреннюю конструкцию, в которой были применены радиопоглощающие материалы (РПМ). Испытания прошли успешно, и в 1973 году ВВС США совместно с Управлением перспективных исследований министерства обороны (DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency) приступили к секретным углублённым проектным исследованиям, направленным на создание реактивного малозаметного боевого самолёта. Ведущим авиационным концернам было направлено специальное задание, на которое откликнулись «Боинг», «Грумман», «LTV», «Макдоннелл-Дуглас» и «Нортроп».

«Локхид» не была включена в число компаний, получивших задание, поскольку на протяжении предыдущих десяти лет не занималась разработкой истребителей. Однако она всё же представила на рассмотрение DARPA своё предложение, которое, наряду с проектом «Нортроп», было выбрано в ноябре 1975 года для дальнейшего рассмотрения.

Работы по созданию самолёта XST (Experimental Stealth Technology, или экспериментальная техника малой заметности) были поручены Отделению перспективных разработок фирмы «Локхид», расположенному в городе Палмдейл, штат Калифорния. Это подразделение неофициально известно как «Сканк Уоркс». Именно здесь ранее были разработаны такие самолёты, как SR-71 и U-2.

Техническое задание на разработку самолёта XST содержало строгие требования, касающиеся его эффективной площади рассеяния (ЭПР). Анализ показал, что использование только радиопоглощающих материалов (РПМ) и отдельных элементов конструкции, снижающих заметность, уже не является достаточным. Требовались принципиально новые подходы.

Оптимальным решением стало широкое применение малоотражающих форм. Если раньше обводы самолёта определялись главным образом аэродинамикой, то теперь на первый план вышло снижение его отражательной способности.

К тому времени были уже известны основные источники сильного отражения электромагнитной энергии. К ним относятся зеркальные (блестящие) точки, которые отражают энергию в том же направлении, откуда она пришла, стыки поверхностей, действующие как уголковые отражатели, а также острые кромки несущих поверхностей самолёта.

Таким образом, конфигурация планера, обладающая минимальной отражательной способностью, должна была иметь интегральную компоновку с минимальным количеством кромок и отсутствием выступающих элементов. Для этого требовалось обеспечить плавное сопряжение крыла и фюзеляжа, внутри которого разместить двигатели и целевую нагрузку. Необходимо было исключить вертикальные плоские поверхности или максимально уменьшить их размеры, так как они являются самыми сильными бортовыми отражателями, а облучение самолёта наземными РЛС обычно происходит под пологим углом. Кили, если они сохраняются, следует отклонить от вертикали. Непосредственное радиолокационное облучение компрессоров двигателей можно предотвратить с помощью искривлённых каналов воздухозаборников.

Оптимальным решением стало широкое применение малоотражающих форм. Если раньше обводы самолёта определялись главным образом аэродинамикой, то теперь на первый план вышло снижение его отражательной способности.

К тому времени были уже известны основные источники сильного отражения электромагнитной энергии. К ним относятся зеркальные (блестящие) точки, которые отражают энергию в том же направлении, откуда она пришла, стыки поверхностей, действующие как уголковые отражатели, а также острые кромки несущих поверхностей самолёта.

Таким образом, конфигурация планера, обладающая минимальной отражательной способностью, должна была иметь интегральную компоновку с минимальным количеством кромок и отсутствием выступающих элементов. Для этого требовалось обеспечить плавное сопряжение крыла и фюзеляжа, внутри которого разместить двигатели и целевую нагрузку. Необходимо было исключить вертикальные плоские поверхности или максимально уменьшить их размеры, так как они являются самыми сильными бортовыми отражателями, а облучение самолёта наземными РЛС обычно происходит под пологим углом. Кили, если они сохраняются, следует отклонить от вертикали. Непосредственное радиолокационное облучение компрессоров двигателей можно предотвратить с помощью искривлённых каналов воздухозаборников.

Лучше всего этим требованиям соответствует схема «летающее крыло» с плавными обводами. Она не только обладает малой отражающей способностью, но и позволяет создать больше пространства для размещения двигателей и груза.

В США впервые подтвердили эффективность этой схемы в конце 1940-х годов, когда бомбардировщик «Нортроп» YB-49 был облучен береговым радиолокатором системы ПВО, расположенным южнее Сан-Франциско. Позднее, во время маневров НАТО, американцы столкнулись с трудностями при радиолокационном сопровождении другого «летающего крыла» — английского бомбардировщика «Вулкан». Хотя он и был похож на В-47 по размерам, его отражённый импульс был в несколько раз слабее.

В США впервые подтвердили эффективность этой схемы в конце 1940-х годов, когда бомбардировщик «Нортроп» YB-49 был облучен береговым радиолокатором системы ПВО, расположенным южнее Сан-Франциско. Позднее, во время маневров НАТО, американцы столкнулись с трудностями при радиолокационном сопровождении другого «летающего крыла» — английского бомбардировщика «Вулкан». Хотя он и был похож на В-47 по размерам, его отражённый импульс был в несколько раз слабее.

Стратегический бомбардировщик Avro Vulcan (Великобритания)

Можно было предположить, что разработчики самолёта XST выберут схему, похожую на «Вулкан». К тому времени уже появились электродистанционные системы управления, которые могли бы устранить традиционный недостаток такой компоновки — недостаточную продольную устойчивость.

Однако, помимо геометрической формы и электромагнитных свойств поверхности летательного аппарата, на его эффективную площадь рассеяния (ЭПР) влияют соотношение размеров самолёта и длины волны облучающего радиолокатора, а также ракурс облучения. Это значительно усложняет определение оптимальной формы поверхности сложной кривизны для «летающего крыла».

В семидесятые годы возможности компьютеров были ограничены, а математическое моделирование ЭПР представляло собой сложную задачу. Намного проще было определить зависимость ЭПР от ракурса облучения для сочетания плоских поверхностей.

В результате «Локхид» и «Нортроп» в своих проектах самолёта XST решили использовать схему, похожую на «бесхвостку», с так называемой фасеточной (многогранной) формой корпуса. Такая конфигурация не позволяет полностью избавиться от блестящих точек, но при определённой ориентации плоских поверхностей и кромок можно совместить ракурсы интенсивного отражения от нескольких элементов конструкции, уменьшить их количество и вывести из секторов наиболее вероятных направлений облучения.

Это означает, что в этих направлениях фасеточная форма обеспечивает существенное снижение уровня отражённого сигнала во всём диапазоне длин волн облучающей РЛС. То есть самолёт становится практически невидимым для расчётов радаров ПВО.

Однако, помимо геометрической формы и электромагнитных свойств поверхности летательного аппарата, на его эффективную площадь рассеяния (ЭПР) влияют соотношение размеров самолёта и длины волны облучающего радиолокатора, а также ракурс облучения. Это значительно усложняет определение оптимальной формы поверхности сложной кривизны для «летающего крыла».

В семидесятые годы возможности компьютеров были ограничены, а математическое моделирование ЭПР представляло собой сложную задачу. Намного проще было определить зависимость ЭПР от ракурса облучения для сочетания плоских поверхностей.

В результате «Локхид» и «Нортроп» в своих проектах самолёта XST решили использовать схему, похожую на «бесхвостку», с так называемой фасеточной (многогранной) формой корпуса. Такая конфигурация не позволяет полностью избавиться от блестящих точек, но при определённой ориентации плоских поверхностей и кромок можно совместить ракурсы интенсивного отражения от нескольких элементов конструкции, уменьшить их количество и вывести из секторов наиболее вероятных направлений облучения.

Это означает, что в этих направлениях фасеточная форма обеспечивает существенное снижение уровня отражённого сигнала во всём диапазоне длин волн облучающей РЛС. То есть самолёт становится практически невидимым для расчётов радаров ПВО.

Первый опыт

Проекты XST, представленные двумя компаниями, оказались очень похожими. Оба самолёта имели фасеточный корпус, крыло большой стреловидности и двухкилевое оперение, наклоненное внутрь для защиты выходных сопел двигателей. Главным отличием было расположение воздухозаборников: «Нортроп» предложила один надфюзеляжный воздухозаборник, который находился сразу за кабиной пилота, а «Локхид» — два боковых.

На первом этапе конкурса по разработке XST компании создали специальные модели в масштабе 1/3 для оценки эффективной площади рассеяния (ЭПР). Испытания этих моделей в безэховых камерах начались в 1976 году. В середине того же года «Локхид» вышла победительницей и получила контракт на постройку двух экспериментальных самолётов по программе «Хэв Блю» (Have Blue переводится как «задание на обманный, мошеннический объект»).

По словам инженера «Локхида» А. Брауна, успеху его фирмы во многом способствовало использование советской технической литературы, особенно теоретических работ П. Уфимцева, сотрудника Института радиотехники и электроники Академии наук СССР. Статья этого физика о расчетных методах определения ЭПР, опубликованная в 1962 году в малотиражном узковедомственном журнале, была переведена на английский язык в 1971 году и использована «Локхидом» при разработке программы «Эхо», предназначенной для расчета ЭПР тел различной конфигурации. Как пишут сами американцы, это позволило на 30-40% сократить затраты на разработку самолёта XST, а позднее и F-117.

Испытания в безэховых камерах помогли уточнить конфигурацию самолёта, разработанную только на основе расчётов по программе «Эхо». Затем последовали продувки в низко- и высокоскоростных аэродинамических трубах общим объёмом 1920 часов. Затем «Локхид» изготовила полномасштабную радиолокационную модель самолёта, которая позволила окончательно отработать детали конструкции и в короткие сроки построить два летных экземпляра.

На первом этапе конкурса по разработке XST компании создали специальные модели в масштабе 1/3 для оценки эффективной площади рассеяния (ЭПР). Испытания этих моделей в безэховых камерах начались в 1976 году. В середине того же года «Локхид» вышла победительницей и получила контракт на постройку двух экспериментальных самолётов по программе «Хэв Блю» (Have Blue переводится как «задание на обманный, мошеннический объект»).

По словам инженера «Локхида» А. Брауна, успеху его фирмы во многом способствовало использование советской технической литературы, особенно теоретических работ П. Уфимцева, сотрудника Института радиотехники и электроники Академии наук СССР. Статья этого физика о расчетных методах определения ЭПР, опубликованная в 1962 году в малотиражном узковедомственном журнале, была переведена на английский язык в 1971 году и использована «Локхидом» при разработке программы «Эхо», предназначенной для расчета ЭПР тел различной конфигурации. Как пишут сами американцы, это позволило на 30-40% сократить затраты на разработку самолёта XST, а позднее и F-117.

Испытания в безэховых камерах помогли уточнить конфигурацию самолёта, разработанную только на основе расчётов по программе «Эхо». Затем последовали продувки в низко- и высокоскоростных аэродинамических трубах общим объёмом 1920 часов. Затем «Локхид» изготовила полномасштабную радиолокационную модель самолёта, которая позволила окончательно отработать детали конструкции и в короткие сроки построить два летных экземпляра.

DOD DARPA Have Blue

Экспериментальный самолёт «Хэв блю» представлял собой небольшой (длина с носовой штангой составляла 14,4 метра) дозвуковой одноместный летательный аппарат, оснащённый двумя двигателями «Дженерал Электрик» J85-GE-4A, которые были взяты практически без изменений с палубного учебного самолёта «Норт Америкэн» Т-2В.

Угол стреловидности передней кромки почти дельтавидного крыла самолёта составлял 72,3°. Поскольку закрылки и воздушные тормоза неизбежно повышали эффективную площадь рассеяния (ЭПР), на «Хэв блю» их не было. Единственными управляющими поверхностями были простые элевоны и два цельноповоротных заваленных внутрь киля.

Конструкция планера в основном была выполнена из алюминия, с применением стали и титана в наиболее теплонапряжённых узлах. Пилот управлял самолётом с помощью боковой ручки и обычных педалей, сигналы от которых воспринимала электродистанционная система управления, не имевшая механического дублирования.

В ходе испытаний масса машины изменялась в пределах от 4200 до 5680 кг, из которых до 1600 кг приходилось на топливо.

Угол стреловидности передней кромки почти дельтавидного крыла самолёта составлял 72,3°. Поскольку закрылки и воздушные тормоза неизбежно повышали эффективную площадь рассеяния (ЭПР), на «Хэв блю» их не было. Единственными управляющими поверхностями были простые элевоны и два цельноповоротных заваленных внутрь киля.

Конструкция планера в основном была выполнена из алюминия, с применением стали и титана в наиболее теплонапряжённых узлах. Пилот управлял самолётом с помощью боковой ручки и обычных педалей, сигналы от которых воспринимала электродистанционная система управления, не имевшая механического дублирования.

В ходе испытаний масса машины изменялась в пределах от 4200 до 5680 кг, из которых до 1600 кг приходилось на топливо.

4 ноября 1977 года на площадке «Сканк Уоркс», расположенной недалеко от аэропорта города Бэрбанк, состоялся первый запуск двигателя «Хэв блю». Чтобы скрыть от посторонних глаз этот секретный объект, его поместили между двумя трейлерами, накрыв сверху маскировочной сетью. Гонки двигателей проводились ночью, когда аэропорт был закрыт.

Затем самолёт разобрали и 16 ноября на борту С-5А доставили к месту лётных испытаний — на засекреченную базу Грум Лэйк в штате Невада. 1 декабря 1977 года летчик-испытатель Билл Парк (Bill Park) впервые поднял в небо первый «Хэв блю», предназначенный для изучения характеристик устойчивости и управляемости.

После 36 успешных полётов 4 мая 1978 года во время посадки с большой вертикальной скоростью самолёт сильно ударился о поверхность взлётно-посадочной полосы (ВПП), в результате чего правая опора шасси застряла в полуубранном положении. Летчик трижды пытался её вытряхнуть, прикладываясь левым колесом к полосе, но безуспешно. Тогда Парк набрал высоту 3000 метров, израсходовал всё топливо и катапультировался.

Второй экземпляр самолёта, созданный специально для исследований характеристик заметности, взлетел 20 июля и за последующие 12 месяцев выполнил 52 полёта, полностью завершив программу испытаний. Её финальная фаза включала «игру» с реальной противовоздушной обороной, в ходе которой самолёт пытались обнаружить всеми имеющимися средствами. «Хэв блю» продемонстрировал низкую заметность в радиолокационном, инфракрасном и акустическом диапазонах, доказав практическую возможность создания малозаметного боевого самолёта.

Затем самолёт разобрали и 16 ноября на борту С-5А доставили к месту лётных испытаний — на засекреченную базу Грум Лэйк в штате Невада. 1 декабря 1977 года летчик-испытатель Билл Парк (Bill Park) впервые поднял в небо первый «Хэв блю», предназначенный для изучения характеристик устойчивости и управляемости.

После 36 успешных полётов 4 мая 1978 года во время посадки с большой вертикальной скоростью самолёт сильно ударился о поверхность взлётно-посадочной полосы (ВПП), в результате чего правая опора шасси застряла в полуубранном положении. Летчик трижды пытался её вытряхнуть, прикладываясь левым колесом к полосе, но безуспешно. Тогда Парк набрал высоту 3000 метров, израсходовал всё топливо и катапультировался.

Второй экземпляр самолёта, созданный специально для исследований характеристик заметности, взлетел 20 июля и за последующие 12 месяцев выполнил 52 полёта, полностью завершив программу испытаний. Её финальная фаза включала «игру» с реальной противовоздушной обороной, в ходе которой самолёт пытались обнаружить всеми имеющимися средствами. «Хэв блю» продемонстрировал низкую заметность в радиолокационном, инфракрасном и акустическом диапазонах, доказав практическую возможность создания малозаметного боевого самолёта.